- He referido en otros trabajos que conocí a don Ramón J. Sender en 1978, durante mi estancia en San Diego, California. De 1977 a 1982 realicé estudios de matemáticas, en el campus de la Jolla de la Universidad de California. En 1978, el pintor Francisco Antolín se instaló un tiempo en mi residencia estudiantil, preparando una exposición de sus obras en la Universidad de California. Sabiendo que ese genio de la literatura española residía en San Diego, decidimos hacerle una visita, y fuimos hasta el piso que ocupaba en la Tercera Avenida, cerca del Balboa Park. Entre don Ramón y un ignorante como yo, acabamos escribiendo el catálogo de la exposición de Francisco Antolín.

- Producto de esta visita junto con Antolín, don Ramón se puso a la orden y me dijo que podía visitarlo cuando quisiera, y puedo decir que hicimos una gran amistad. Un día me dijo que debía ponerme a escribir porque si no el diablo me iba a llevar y se ofreció para darme clases de redacción desde las más elementales para que yo pudiera dedicarme a la escritura. Me trastorné un poco y la propia ignorancia me dio las fuerzas para que me atreviera a escribir una novela, una novela que don Ramón me dijo que iríamos revisando entre los dos. Él la iría corriendo y a la vez dándome los trucos técnicos para ir armándola.

- Tres días a la semana, por las tardes, desde 1978 a 1981, estuve visitando a don Ramón, recibiendo esas clases para ver si me volvía novelista, porque según él había notado que yo era capaz de lograr algo. Indudablemente que los dos estábamos locos de atar, pero no nos importaba. Yo le llevaba mis escritos, él se sentaba y los revisaba, angustiado y lanzando truenos y centellas con su mirada, alzando la mirada al techo, moviendo su cabeza, desconsolado, y a la final contestando que lo mío estaba muy verde todavía y que no me quedaba que empezar de nuevo, rehacerlo todo. Mis sufrimientos eran atroces, y la verdad que no sabía qué hacer con mi vida.

- Luego de grandes delirios y trasnochos, aquel empeño tuvo un final. Había yo supuestamente terminado una novela, y él como un niño tomó aquellas cien cuartillas y las cosió por un extremo con sumo cuidado, las encuadernó, le puso un título "Dulce María". La envió a la Editorial Destino, con una carta recomendando su publicación y diciendo que era la obra de un joven talento latinoamericano. La Editorial Destino nunca la publicó.

- Luego, no sé cuántas veces reescribiría yo esa fulana novela en mis estancias en Cumaná, Illinois, Caracas y Mérida.

- Pero ocurriría algo insólito en abril de1981, el cual de paso fue un año muy productivo para don Ramón J. Sender. Llegó a escribir en 1981 este escritor aragonés, a sus ochenta años, unas cuatro novelas. Había enviado ese año a España para su publicación: "La Cisterna de Chichen Itzá", "Chandrío en la Plaza de las Cortes", "Orestíada de los pingüinos", "El oso malayo", "El crimen de las tres efes", "El jinete y la yegua nocturna". Yo tenía la impresión que aún todavía después de muerto, don Ramón seguiría escribiendo desde su tumba o desde sus cenizas, novelas, ensayos y poesía, y hasta pintando cuadros también.

- Una tarde de ese abril de 1981, yo lo había visitado por la mañana y luego de una corta conversación me retiré, porque tenía que atender a una cita con mi tutor, el profesor Jeffrey Remmel en el Departamento de matemáticas. Cuando volví a casa me dijo mi esposa que Sender había llamado por teléfono y que le había notado la voz nerviosa, rara. Inmediatamente me comuniqué con él y observé que don Ramón, sin siquiera saludarme me lanzó una pregunta en tono severo: "-¿Dónde están mis papeles?". No le entendí al instante, pero sorprendido de algún grave olvido, quedé en silencio. "-¿Papeles?. Perdón, señor Sender, ¿a qué papeles se refiere?". Seguidamente dijo: "-Tú sabes a qué me refiero. Necesito ese manuscrito inmediatamente y tú eres el único que ha venido hoy a mi apartamento. Quiero que sepas que esto es una situación muy seria entre nosotros dos".

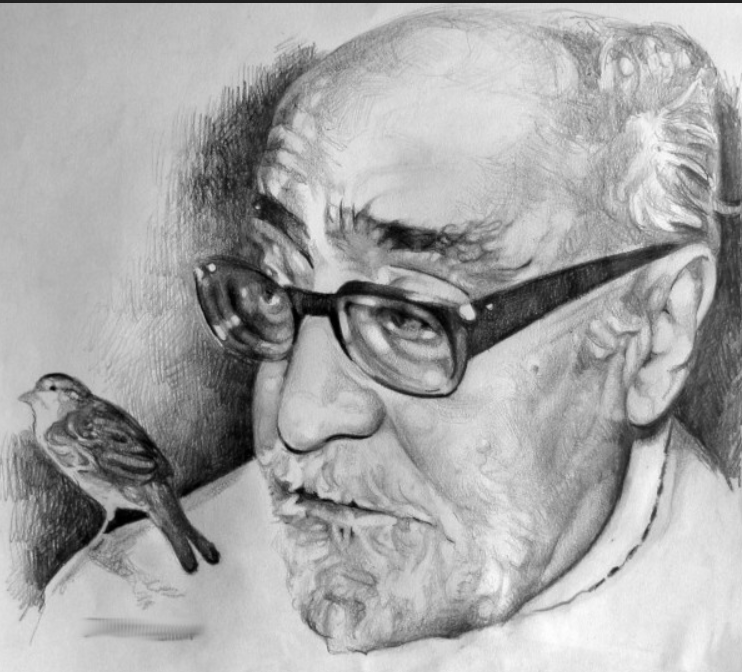

- Quedé mudo, estremecido, confundido. Muy preocupado. Recuerdo que mi honestidad con don Ramón, el cuidado en el trato con todo lo que tenía que ver con él, era para mí de lo más sagrado, hasta el punto que unas fotografías que le tomé en mi casa se las entregué íntegras sin siquiera yo verlas después de reveladas y sin quedarme con una copia porque eso me parecía incorrecto. Cuando se las di ni me planteé pedirle siquiera una, al extremo que una que se hizo famosa, con un pajarito en el hombro se la tomé en mi residencia de estudiante en la Jolla. No era posible que entonces hubiese podido procesar lo que realmente sucedió con la pérdida de aquel manuscrito, el cual él estaba urgido por corregir. Le conté a mi esposa lo sucedido y salí por los alrededores del campus de la universidad a dar un paseo, tratando de indagar qué pudo haber pasado para volverlo a llamar. ¿Cómo pensar que yo pudiera robarle sus manuscritos, y para qué? Ah, bueno, sí era posible, pues como yo quería ser escritor, tenía que debutar con algo que realmente valiera la pena y debía ser con una obra de las dimensiones geniales de don Ramón. Ahí estaba el quid del asunto. ¿Pero quién realmente le había llevado esos papeles? ¿Pero Dios mío, venir a dudar de mí?

- Cuando volví a casa me dijo mi esposa que don Ramón había vuelto a llamar. Inmediatamente tomé el teléfono. Entonces su tono de voz era diferente. Me dijo que le disculpara pero que había pasado un día terrible con el asma y otros serios inconvenientes, complicaciones difíciles de explicar. Que la culpable de todo había sido "la pobre Florence" que —celosa porque una amiga de don Ramón le pasaba a máquina sus manuscritos— quiso darle una sorpresa y a escondidas se los llevó para ella organizárselos, para demostrarle que todavía podía serle útil, como en los tiempos felices en Nueva York cuando eran una pareja en plena concordia y armonía. Recuerdo claramente que me dijo: "Chico, lo que me ha hecho esta mujer, ponerme en la situación de dudar de un amigo", pero también añadió que como yo le había contado que a veces se reunía con algunos comunistas de la universidad, se le fue metiendo en la cabeza que yo podía formar parte de un complot contra él. Me dijo que debía comprender su edad, el difícil camino que había andado. Yo le contesté que lo comprendía todo y que para eso éramos amigos, para valorar cada cosa en su lugar y que nada podía degradar o destruir nuestra amistad. Me respondió que agradecía altamente mi generosidad, mi comprensión a su situación y que le visitara cuanto antes. "Aquí te esperan unos lamparazos, José, y no olvides que estoy en deuda con tus hijos. Me deben tener en el infierno. Ven y llévales algunas barras de chocolate que aquí les tengo".

- Concluido el malentendido en tan buena forma, yo seguí visitándole una vez cada semana. Trataba de perturbarlo lo menos posible y seguía llevando mis manuscritos, cosa que él me exigía con extrema seriedad. En los primeros días del verano de 1981, me daba cuenta de que don Ramón batallaba sin cesar con el terrible compromiso que le exigían sus obras. Su vida era el trabajo y su trabajo requería de un esfuerzo doloroso, demoledor, hasta cruel. Ya no podía mantener ambas cosas: la vida y la necesidad de justificar la vida de un modo tan agobiador. Había repetido tantas veces su hazaña de sobrevivir contra las más horribles contingencias del destino, que conocía a fondo los resultados de esa lucha, que ahora, le parecía del todo recurrentemente inútil. Sentía yo en aquellos días en su apartamento el próximo final de su extraordinaria voluntad. Moriría sin poder concluir varios cuentos, cuyas tramas me contó en las últimas charlas de aquellas tardes en el balconcito de su apartamento, cerca de Balboa Park.